鉄の素材感を活かしたプランタースタンドが、時間の経過とともにどのように表情を変えるのか…。

その経年変化を観察するため、東大阪の工場街にある弊社倉庫でしばらくの間、放置することにしました。

ゆっくりとエイジングしていく様子を月に1回程度、定期的に観察して報告致します。

6か月目の状態

開梱から6か月が経過しました。何もせずただ放置しておくだけでは錆びの進行が緩やかで、見た目の変化をあまり感じられなかったため、2か月目に塩水を噴霧したことで、4か月目には錆びは劇的に変化しました。

4か月目の時点で、もう一度塩水を霧吹きで3回ほどかけておいたところ、今回の6か月目では錆びはさらに濃くなり広範囲に広がっていました。やはり塩水の威力は絶大ですね。

一方、塩水をかけていなかった部分はほとんど変化がありませんでした。この結果から、「錆びを育てる」ためには、水や塩分が必要であることが改めて証明されました。

理想の錆びを作りたい

このまま塩水を霧吹きでかけて少しずつ観察していっても、ただ濃くなって広がるだけで、私たちが目指す「理想の錆び」にはなかなかたどり着けないと判断しました。

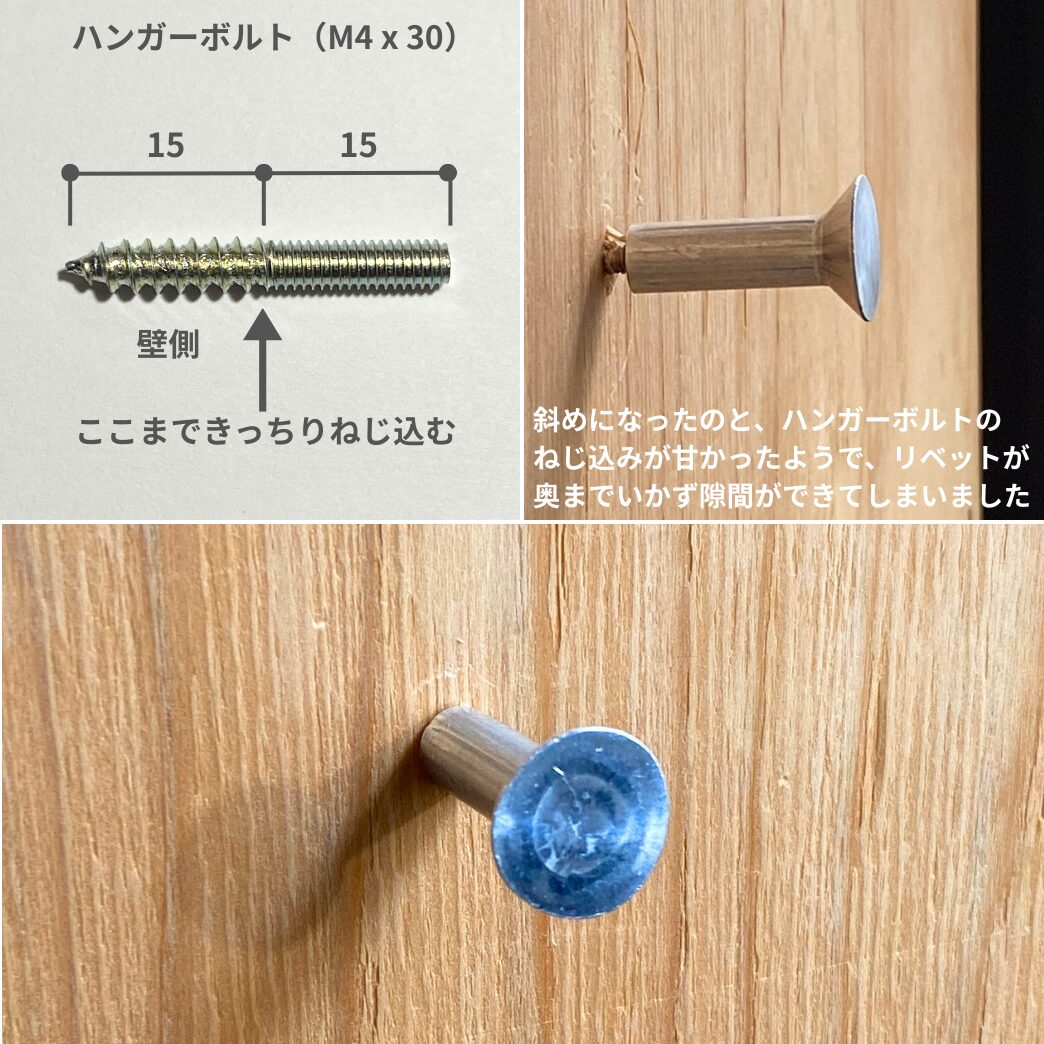

理想の錆びは、右写真のように雨風にさらされて自然にできたグラデーションのある錆びです。全面を急速に錆びさせようと思えば、ハイターやサンポールなどの強力な薬剤を使うことも可能ですが、実験できるプランタースタンドは1台しかありません。そのため、どうやったら、どこまで錆びが進むかを検証するため、様々な手法で少しずつ試していきたいと考えています。

グラデーション錆びへの挑戦

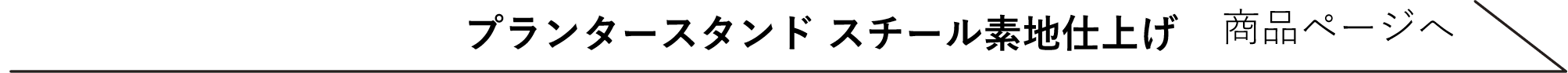

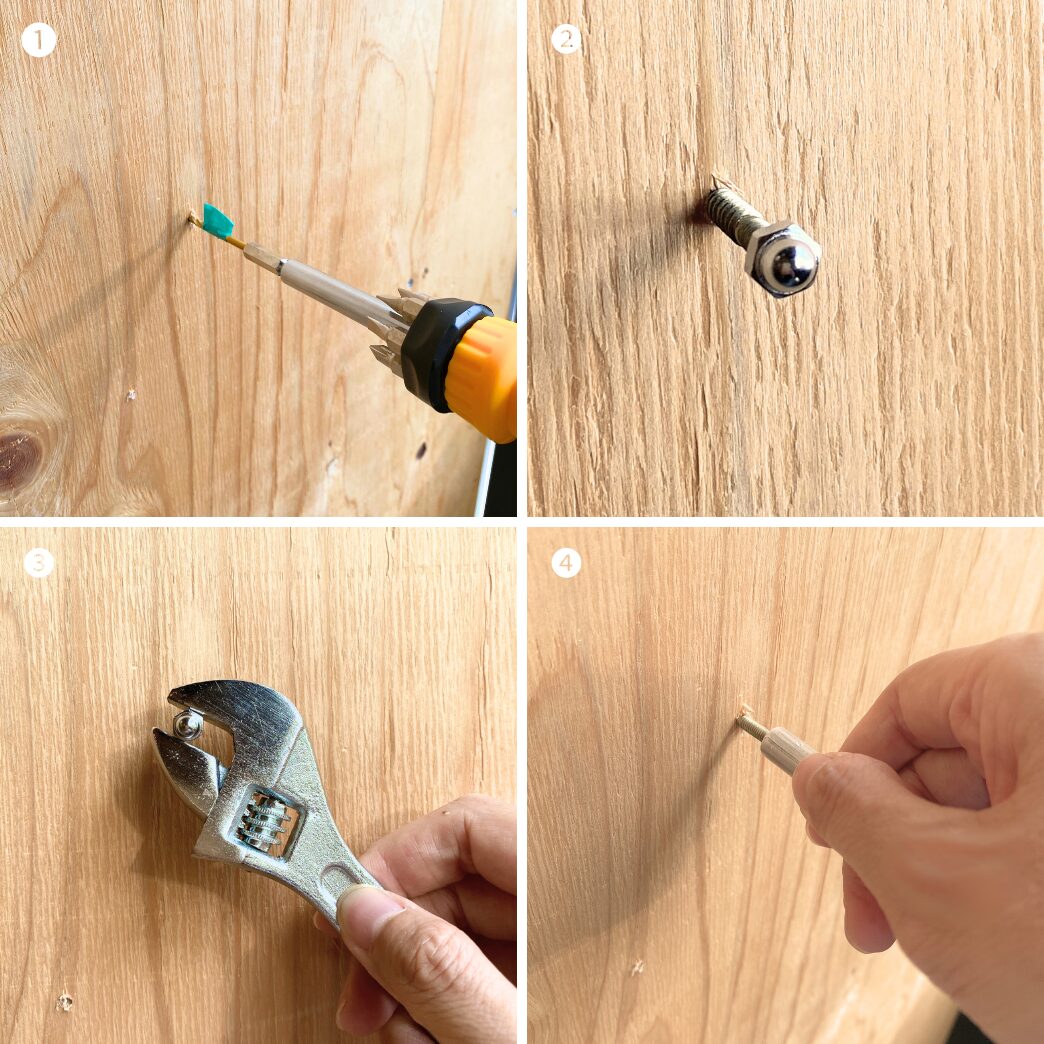

そこで今回は、これまでの霧吹き実験とはまた違った手法で錆びを発生させることにしました。スプレーで塩水をかけてもすぐに蒸発しないよう、ペーパーウエス(コストコのスコットショップタオル)を使用して集中的に水分を保持します。

この新たな塩水噴霧実験は、プランタースタンドのほとんど錆びが出ていなかった面に場所を移して行います。

目指すのは、塩水スプレーが一番かかっている角の部分が最も錆びが進行し、外側に向かってグラデーション状に薄くなっていく錆びです。これがうまく作れれば成功です。

ときどきチェックしながら理想の錆びに近づけていこうと思います。次回のブログで、この新しい試みが成功するかどうか、どうぞお楽しみに!

編集部:マエダ